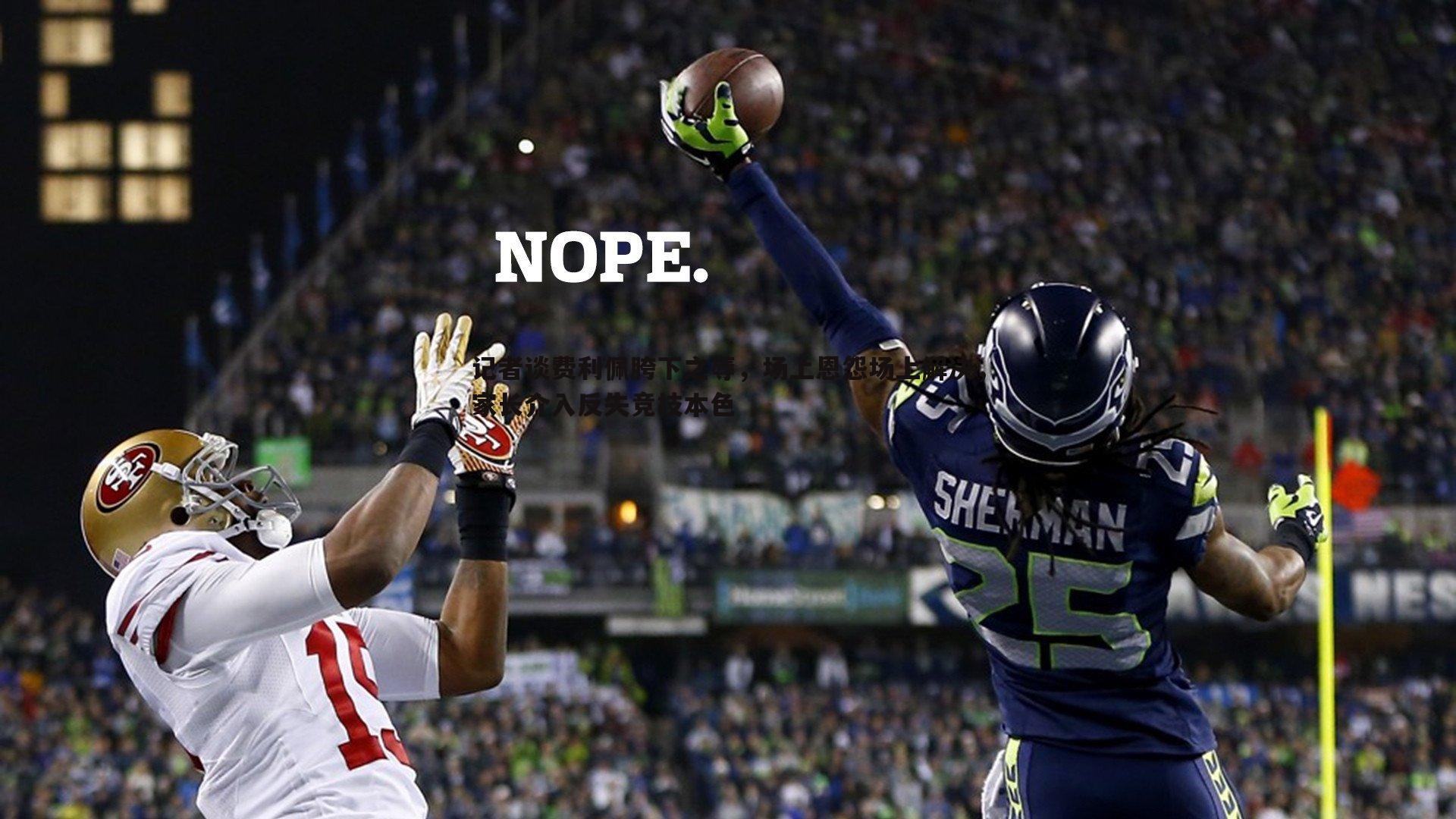

a8体育直播-记者谈费利佩胯下之辱,场上恩怨场上解决,家长介入反失竞技本色

一场青少年篮球锦标赛中的冲突事件引发广泛讨论,比赛中,一名叫费利佩的年轻球员因对对手做出“胯下过人”动作,被对方家长视为羞辱性行为,赛后家长亲自出面投诉并威胁采取进一步行动,这一事件迅速升温,不仅在场外引发争议,还让许多体育从业者反思:竞技体育中的冲突该如何处理?是应该在赛场上由球员自行解决,还是允许家长或外界过度干预?

从事体育报道多年的记者张明(化名)在接受采访时表示:“费利佩的动作在篮球比赛中并不罕见,本质是技术性过人,而非故意侮辱,年轻球员在场上情绪激动时,难免会有些挑衅或炫耀行为,但这正是体育竞技的一部分——它教会年轻人如何面对压力和冲突,如果家长直接介入,甚至以‘维护尊严’为名施加压力,反而会剥夺孩子学习处理问题的机会。”

张明进一步指出,体育精神的核心是尊重规则、公平竞争和自我成长,在场上,球员们通过直接对抗来化解恩怨,例如用一次漂亮的防守或得分回应挑衅,这才是体育的本质,而家长或外界力量的介入,往往会让小事化大,甚至偏离竞技体育的初衷。

事件回顾显示,费利佩在比赛关键时刻使用胯下运球过掉防守球员后得分,随后被对方球队的家长指责为“不尊重人”,赛后,几名家长联合向赛事组委会提出正式投诉,要求对费利佩进行处罚,并在社交平台上发文施压,这一行为很快引发两极反应:一部分人支持家长,认为体育应强调道德教育;但更多网友和专业人士认为,家长的反应过度,可能对年轻球员的心理和比赛环境造成负面影响。

体育心理学家李华(化名)分析称,青少年体育中家长的过度参与已成为一个普遍问题。“家长出于保护孩子的初衷,往往容易情绪化反应,但研究表明,如果孩子每次遇到冲突都依赖外部解决,他们会失去培养韧性和社交能力的机会,在场上,球员们通过即时反应学会控制情绪、尊重对手,这才是体育教育的价值。”

从更广阔的视角看,这一事件反映了现代体育文化中的一种误区:将竞技对抗等同于个人侮辱,许多体育项目如篮球、足球等,都允许一定程度的心理战术和技术展示,只要不违反规则或涉及暴力行为,胯下过人在篮球中是一种基本技巧,甚至被巨星如艾弗森视为招牌动作,如果连这类动作都被解读为“羞辱”,那么体育的竞争性和观赏性将大打折扣。

赛事组委会最终未对费利佩做出处罚,认为其动作符合规则,但他们也呼吁加强家长教育,强调体育应以培养青少年综合素质为目标,一些教练和球员则私下表示,这类事件最好在场上由球员自己“用篮球说话”——比如用更强硬的防守回应,而不是靠家长投诉。

正如张明所言:“体育场是微观的人生课堂,球员们在这里学习赢,也学习输;学习尊重,也学习应对挑战,如果连一个过人都要上升到‘羞辱’的高度,那么体育就失去了它的意义,家长和社会应该放手让年轻人在规则内自己解决问题,这才是对他们真正的成长负责。”

费利佩事件不仅是一起简单的赛场风波,更是一面镜子,映照出我们对体育精神的理解和态度,在竞技场上,恩怨最好用实力和风度来解决;而在场外,我们更需要的是理性和包容,让体育回归其本质——锻炼身体、塑造人格、享受竞争。